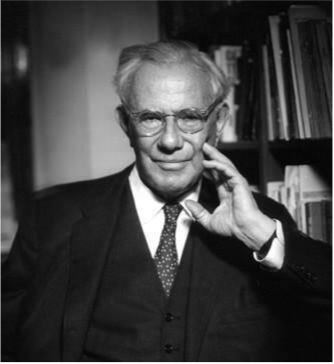

Paul TILLICH (1886-1965): La frontière dans l'existence de Paul Tillich

Article de la pasteure Florence COUPRIE

Pour ce théologien et philosophe du 20ème siècle la notion de frontière fut une composante essentielle tant dans sa vie et sa pensée que dans sa vision du monde. Né dans un petit village du Brandebourg, l’éducation austère que lui donne son père, pasteur, entre en conflit avec l’héritage de liberté et de joie de vivre que laisse en lui sa mère, décédée alors qu’il est jeune. Déjà là, le jeune enfant est sur une frontière séparant les tempéraments différents d’Allemagne occidentale et orientale. Rapidement, jeune enfant puis étudiant, il se laisse traverser par d’autres frontières : – celle de l’environnement : la ville ou la campagne ? ; – celle des classes sociales ; – celle du regard que l’on porte : ouvert sur la réalité de la vie ou voyageant dans l’imaginaire ; – celle de la pensée : théorique ou résolument engagée dans des tâches pratiques ? Traversé par toutes ces frontières, il les franchit lui aussi maintes fois, s’enrichissant à chacun des passages, des éléments composant l’un et l’autre versants de cette crête, séparant deux zones d’existence dans lesquelles il ne sait pas se sentir à l’aise, mais dont il ne peut se soustraire cependant.

L’horreur de la guerre 1914 – 1918 va le marquer très profondément. Il est aumônier sur le front français. L’inadéquation entre les formes traditionnelles de l’annonce du message chrétien et les drames vécus par les êtres humains l’amène, tant pendant la Grande Guerre que pour l’arrivée d’Hitler au pouvoir, à une réflexion poussée sur les causes pouvant entraîner un homme, une communauté, un peuple à » [vouloir] effacer [ses frontières] en anéantissant tout ce qui lui est étranger « . Dès 1924 il est professeur de théologie, puis il enseigne aussi la philosophie, la sociologie et l’histoire des religions. En 1933, il condamne les actes d’agression d’étudiants nazis contre des étudiants juifs, il adhère au parti socialiste et il est alors révoqué, accusé de militer pour un » socialisme religieux « .

Il s’exile alors aux Etats Unis. C’est encore une frontière qu’il franchit, entre sa terre natale et cette terre étrangère qui l’accueille. Dans son ouvrage »Les frontières de la science », il indique qu’il s’est présenté au peuple américain dans un récit autobiographique dont le titre français est »Aux confins ». S’exprimant dans une nouvelle langue, qu’il maîtrise rapidement, et dans laquelle sa pensée gagne en clarté, il poursuit son œuvre tant philosophique que théologique. Contemporain de Bultmann, il partage avec lui la préoccupation d’exprimer le message chrétien de telle sorte que l’homme d’aujourd’hui le reçoive dans la culture de son temps.

Mais alors que Bultmann s’attache à le faire dans le contexte de la religion chrétienne en utilisant l’outil exégétique, Tillich en philosophe plutôt qu’en théologien se tourne vers la culture. Son but est d’élaborer une théologie de la culture. Son souci, en partant de la réalité de la vie et des questions de l’homme du 20ème siècle, est de lui faire prendre conscience qu’il peut être saisi par ce qui le concerne de » façon ultime « , et que le doute qu’il peut exprimer, ou même la négation de Dieu, paradoxalement en témoignent. Pour Tillich, appelé »théologien de la culture », cette question, cette préoccupation ultime qui saisit l’homme peut – et même doit – s’exprimer, et ce faisant exprime ainsi du religieux en tout autre œuvre qu’une œuvre religieuse. Là encore, il note lui-même la présence d’une frontière : » En faisant l’expérience du caractère substantiellement religieux de la culture, je suis venu aux confins de la religion et de la culture et je ne les ai jamais quittés « . Tous les domaines de la culture (art, sciences, politique, technique..), tous les courants de pensée (psychanalyse, marxisme, existentialisme..) sont pour lui des lieux d’expression de cette préoccupation ultime dont l’homme se sent saisi, des moyens de trouver le sens déjà là, mais à dévoiler, de la présence de Dieu dans le monde (sans toutefois confondre avec le panthéisme). Alors on peut décrire l’homme religieux comme un homme en recherche, en questionnement et en attente dans sa situation existentielle, et non comme un être seul détenteur de la vérité. Son œuvre principale est sa » Théologie systématique « , mais l’ouvrage le plus connu est « Le courage d’être » dans lequel Tillich affirme : » Il n’y a pas de preuves valables de l’existence de Dieu, mais il y a des actes de courage ou de foi dans lesquels – par exemple lorsque nous regardons en face le désespoir ou que nous acceptons l’absurdité – nous affirmons la puissance de l’être et nous témoignons de la présence de Dieu en tout ce qui est. »

La frontière dans la pensée de Paul Tillich

En émigrant, ce théologien a fait un choix de changement d’existence, après avoir posé un choix intérieur de pensée. En 1962, lors d’une allocution, il s’exprime sur ce sujet. Une frontière est » une des dimensions de la forme » (d’une chose) permettant d’en percevoir la réalité signifiée par cette forme. Mais aussi, dit Tillich, elle est une délimitation, ce qui permet de retenir dans des limites et ainsi de rejoindre les conceptions des pythagoriciens et de Platon qui connotent positivement ce qui est limité.

Lorsqu’une personne est conduite à la frontière de son être elle est mise en face d’une situation de choix, c’est une prise de conscience pour elle, une mise en cause de tout son être : veut-elle rester ce qu’elle était jusque là, veut-elle se dépasser ? Elle aperçoit alors dans l’autre qui est au-delà de sa frontière le possible qui, si elle en prend le risque, peut lui permettre de s’élever, au-delà de ses petites sécurités. Mais ce possible entrevu, devient bien souvent la peur panique de quitter ce qu’elle connaît, ce qui la sécurise. Il est alors le révélateur de ses propres limites, celles qu’elle ne peut dépasser. Elle ressent alors une frustration et retourne à sa vie habituelle avec un goût amer de défaite. Comme cet échec est impossible à vivre, il lui faut alors détruire ce qui a provoqué ce sentiment, c’est-à-dire faire disparaître cette frontière et cet autre, en face, miroir de ses incapacités.

C’est ainsi, dit Tillich, que naissent les fanatismes, les » zèles aveugles et excessifs apportés au service d’une cause « , et que naît la haine. L’être ainsi frustré peut passer la frontière et changer d’univers spirituel, mais s’il n’est pas capable de traverser sereinement la frontière dans les deux sens, alors son agressivité se retournera contre son ancien univers.

Et ce qui est vrai pour un homme l’est aussi pour une nation ! C’est alors que naît la volonté de supprimer ses propres limites, en supprimant les frontières, afin d’être à soi tout seul la totalité du réel. Pour Tillich, il est pourtant possible à tout être, à tout peuple, de ne plus avoir le besoin de s’enfermer dans la frontière de sa nature en étant conscient de soi. Cette conscience de son identité permet de comprendre le but que l’on veut atteindre, de découvrir sa vocation et de vivre la réalité de celle-ci en harmonie avec les limites de sa nature. Alors, la conscience de cette vocation maintient l’homme, le peuple, sur une frontière en mouvements incessants, appréciant et gérant les conflits et tensions avec une volonté de paix. Cela revient donc, pour Tillich, à être créateur et non figé sur ses jugements, donc à savoir maintenir cette identité trouvée.

Florence COUPRIE